|

Виктор Григорьевич Тепляков

(1804-1842)

Виктор Григорьевич

Тепляков родился 27 (14) августа 1804 года в семье тверских помещиков

Григория Алексеевича и Прасковьи Агеевны Тепляковых. Их тверская усадьба

Дорошиха находилась в трех верстах от Твери в небольшом отдалении от

тракта Москва-Петербург. Свое первоначальное образование Виктор Тепляков

получил дома, а продолжил его в Благородном пансионе при Московском

университете. После его окончания Тепляков выбирает военную карьеру. 10

сентября 1820 года он был зачислен юнкером в Павлоградский гусарский

полк, располагавшийся в городе Аткарске Саратовской губернии. К этому

времени Тепляков свободно изъяснялся по-немецки и по-французски,

разбирался в арифметике, геометрии, географии, был знаком с редкими

историческими источниками и уже писал стихи.

Служба складывается у Теплякова достаточно успешно: через два года он

получает чин корнета, а еще через два - первый офицерский чин и

становится поручиком, но продолжить службу Теплякову не позволяет

состояние здоровья. После получения отставки он едет в Петербург. Там,

заподозренный в участии в восстании декабристов, он был арестован и на

шесть месяцев заключен в Петропавловскую крепость, после чего был сослан

в Херсон. Однако по пути к месту ссылки он отклонился от предписанного

ему пути и самовольно заехал в Тверь 17 ноября 1826 года.

Во время заключения Тепляков очень сильно заболел. Из Дорошихи Григорий

Тепляков, обеспокоенный состоянием здоровья сына, пишет на имя Николая I

прошение о его помиловании, но получает отказ, который приходит

тверскому генерал-губернатору Борисову 10 января 1827 года. А уже через

три дня Тепляков в сопровождении жандарма был выслан из Дорошихи. Этим

событиям посвящено его стихотворение “Изгнанник”, написанное под

впечатлением реальных событий.

|

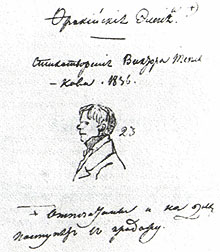

Рисунок Пушкина |

В 1829 году Тепляков добивается назначения в штат новороссийского и

бессарабского генерал-губернатора М.С. Воронцова. В марте этого же года,

в самый разгар русско-турецкой войны, Теплякова направляют в Болгарию

для отыскания древностей для одесского музея. Поездка в Болгарию стала

важной вехой в творческой биографии Виктора Теплякова. Свои впечатления

от путешествия он отразил в замечательном цикле стихов “Фракийские

элегии” (1829) и в книге “Письма из Болгарии” (1833). Выход этих книг

вызвал живой интерес у современников. “Фракийские элегии” высоко оценил

А.С.Пушкин в своей объемной рецензии, опубликованной в “Современнике”.

Пушкин познакомился с Тепляковым в конце 1835 - начале 1836 года. Еще

задолго до личного знакомства Пушкин после прочтения стихотворения

Теплякова “Странники” через О.М. Сомова, занимавшегося изданием

“Литературной газеты”, посылал автору поклон. В это время Тепляков ведет

довольно активную литературную жизнь: посещает “субботы” В.А. Жуковского,

где слушает, как Н.В. Гоголь читает своего “Ревизора”, сам читает

отрывки из “Фракийских элегий”.

Тепляков много путешествует. В 1834-1835 годах он отправляется на Восток,

посещает Константинополь, Малую Азию, Грецию. В 1836 году, причисленный

к константинопольской миссии, вновь едет в Грецию, путешествует по

Египту, Сирии, Палестине. С декабря 1838 года до мая 1840 года Тепляков

вновь живет в Петербурге, а затем едет за свой собственный счет в Париж,

чтобы продолжить исследования памятников древности и полечиться на

европейских курортах. В Париже Виктор Григорьевич посещает салоны С.П.

Свечиной, родственницы своей матери, встречается с Шатобрианом,

Ламартином, Адамом Мицевичем, чьи “Крымские сонеты” особенно отразились

в первой “Фракийской элегии” “Отплытие”. В июле 1841 года Тепляков

покидает Париж и едет в Германию, а оттуда - в Италию. Осенью 1842 года

он возвратился в Париж, где умер 14 октября 1842 года.

Творческое наследие Теплякова невелико. При жизни вышли два его

поэтических сборника (1832, 1836) и книга “Письма из Болгарии” (1833).

Свою литературную деятельность он начинает с жанра дружеского послания,

ориентированного на стихотворения К.Н. Батюшкова “Мои пенаты” и “К

Жуковскому”. Влияние поэзии Батюшкова на творчество Теплякова очень

сильно, особенно в ранний период. Этот же вывод можно распространить и

на антологическую поэзию Теплякова, и на его опыты в жанре элегии.

Тепляков не нарушает элегической традиции 1810-1820-х гг. Основная

разновидность его элегий - элегия “унылая”. Основным же содержанием

элегий Теплякова является сожаление об утраченной любви, молодости. В

стихах конца 1820-х - начала 1830-х гг. он постепенно отходит от поэзии

Батюшкова. В это время Тепляков опирается в основном на лирику Пушкина,

однако уже отчетливо прослеживается тяготение к поэтической системе

послепушкинской эпохи. Прежде всего, это выразилось в усилении

субъективного начала, особенно четко ощущаемое в вакхической поэзии

Теплякова, и в стихах, посвященных теме демона. Последние, наравне с

любовной лирикой, оказываются очень близки к Лермонтову.

После выхода последней книги стихов Виктор Тепляков отказывается от

поэтической деятельности. Путешествуя по миру, он уже не пишет стихов.

Литературная деятельность приобретает новое качество: Тепляков фиксирует

свои многочисленные впечатления в дневниках и письмах к своему брату

Алексею Григорьевичу. Это был вполне сознательный отказ от творчества,

связанный с общим пессимистическим мироощущением. Лирический герой

Теплякова - гонимый судьбой странник. Уже в раннем творчестве (поэма “Бонифаций”)

герой приобретает автобиографические черты: изгой, отвергнутый Родиной,

лишенный домашнего очага, скептик и мизантроп — все эти черты героя

Теплякова находят отчетливые параллели в биографии поэта.

Тверь и Дорошиху Тепляков не посещает вплоть до 1835 года, хотя в

переписке с братом Алексеем он постоянно вспоминает о родителях, о доме.

В “Письмах из Болгарии” при описании шторма на море он упоминает о

дорогом его сердцу дорошихинском камине. С Алексеем Тепляков

поддерживает на протяжении всей жизни крепкую связь, они постоянно

переписываются, Алексей помогал брату в издании трех его книг. Он и сам

был не чужд литературного творчества, его рассказ “Институтка” был

опубликован в “Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду”, а очерк “Абрис”,

посвященный тверским губернским выборам остался в рукописи и хранится

сейчас в Рукописном отделе ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом).

В 1835 году, вернувшись из Константинополя, Тепляков по пути из

Петербурга в Москву останавливается на две недели в Дорошихе, где

застает отца смертельно больным. На обратном пути он опять заезжает в

Дорошиху и задерживается здесь на два месяца. К печати готовятся

“Фракийские элегии” - и он читает их домашним. Встречается с графом

Толстым, И.И. Лажечниковым, наблюдает простонародную свадьбу, гуляет по

лесу, наслаждается сельским уединением и спокойствием. Обед, устроенный

матерью накануне отъезда, оказывается прощальным: больше в Твери и Дорошихе Теплякову побывать не пришлось. Как можно предположить, итогом

последнего визита поэта на родину стало стихотворение “Моя старушка”,

посвященное, несомненно, матери и вошедшее в издание 1836 года.

Евгений Петренко,

кандидат филологических наук

Библиография:

Тепляков В.Г. Книга странника: стихотворения, проза, переписка / Вступ.

ст., подгот. текста, комментарии Е.В. Петренко, М.В. Строганова. – Тверь:

Золотая буква, 2003. – 518 с.

Петренко Е.В. «Тепляков - тверское диво»: Из коммент. к поэме A.M.

Бакунина “Осуга” // Провинция как реальность и объект осмысления. -

Тверь, 2001. – С. 209-213.

Петренко Е.В. «Война не наше дело»: русско-турецкая кампания 1828-1829

гг. в «Письмах из Болгарии» В.Г. Теплякова // Человек и война в русской

литературе XIX-XX вв. – Тверь, 2005. – С. 21-30.

Петренко Е.В. Творчество В.Г. Теплякова в оценке современников //

Историко-литературный сборник. – Тверь, 2002. – Вып. 3. – С. 218-230.

Черейский Л.А. Тепляков Виктор Григорьевич (1804-1842 )// Черейский Л.А.

Пушкин и Тверской край. Калинин, 1985. – С. 127-128.

Тхоржевский С.С. Странник: [док. повесть] // Тхоржевский С.С. Портреты

пером. – Л., 1982. – С. 91-254.

|