|

|

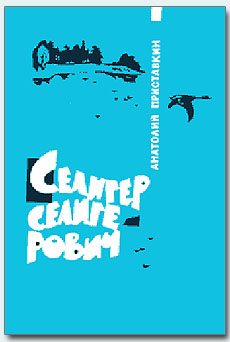

СЕЛИГЕР СЕЛИГЕРОВИЧ

Анатолий Приставкин |

| |

- Эта книга, брат, мудреная - я тебе скажу... Книга

любопытная и рассудку требует не мало. Селигер называется. В.А.Слепцов

«Письма из Осташкова» |

Я люблю встречать солнце. Я беру свою лодку, удочки и выезжаю ему

навстречу.

В детстве я любил рисовать солнце. Если бы каким-то образом сохранилось

все, что я так усердно тогда пачкал, то глазам предстала бы невероятная

коллекция солнц. Там были бы круглые, продолговатые и даже квадратные

или ромбовидные солнца, от совсем крошечных до огромных, которые не

помещались на целой странице и продолжались на белой праздничной

скатерти.

Когда мои друзья рисовали косые дома с косыми трубами, я рисовал свое

солнце, когда они рисовали танки или самолеты, я рисовал еще солнце, и,

когда они рисовали солнце, я опять рисовал его.

Но мое солнце должно быть самым прекрасным и самым большим, и я старался

изо всех сил. Однажды я потратил на него все свои карандаши: рисовал его

красным карандашом и синим, коричневым и зеленым. Но неожиданно мое

солнце стало совсем черным. И за черное солнце я получил красную двойку.

Это сейчас может показаться смешным, но странные мысли о большом

количестве горящих на дневном небе солнц смущали меня. Я был уверен, что

у каждого человека есть свое, только ему данное солнце, своей формы и

своего цвета. У кого-то оно полукруглое и зеленое, у кого-то в голубую

полосочку, а у кого-то, может быть, в пятнах или совсем темное... Что же

тут поделаешь!

И еще я думаю, если бы каждый из живущих людей нарисовал свое солнце,

то, наверное, и получилось бы то общее, большое, главное наше солнце,

которое я напрасно пытался в детстве нарисовать один.

Рано. Пар вьюнами отваливает от воды и, курчавясь, висит в воздухе.

Словно на дне дымится много невидимых труб многих невидимых деревенек. А

ты плывешь по тонкому стеклу, раскалывая его пополам — со всем, что оно

имело, — с его вторым миром, который реально существует рядом с первым,

не изменяя ни единого цвета, ни единой его пропорции.

Темный круг неподвижной загадочной воды в темнозорь, где-нибудь посреди

камышовых зарослей. Теплый рассвет, расплывающийся, как масляное пятно

на стекле, и брошенный в середину этого рассвета поплавок. Его белая

точка пока намертво впаяна в огромное зеркало. Клева сейчас не будет.

Рано.

От воды идет мокрый холодноватый дух, и я ловлю его ноздрями, глубоко

вдыхая. В легких не бывает нервов, но у меня больные легкие, они

чувствуют все. Холодящую росу в воздухе, изморозь или горячие испарения

трав. На Селигере они отлично расправляются и тихо заживают, и это я

тоже чувствую по медленной боли, которую слышу во сне.

Честно говоря, несколько лет назад я решил, что с жизнью у меня

покончено. Случилось то, чего я больше всего боялся и чего, кажется,

ожидал. Врач как-то не сразу сказал:

— Да. У вас открылся туберкулез. Но вы не впадайте в панику. Пока ничего

страшного. Вы слышите меня, молодой человек?

Я его слышал. Я выходил из больницы и споткнулся на ступеньке. Еще бы не

слышать... Я боялся этого, и оно пришло. До этого умерла мать, потом

дядя. Заболела сестренка... «Вы слышите, молодой человек? Ничего

страшного». А я видел, как умирала мать. Я был тогда маленьким и

запомнил только это. Я часто пытаюсь представить мою маму. Уже много лет

я по крохам собираю о ней все, что можно узнать. Я понял, она была очень

нежным человеком, моя мать. Она казалась такой большой, много

пережившей, а недавно я узнал, что мне исполнилось столько же, сколько

было ей, когда ее не стало.

«Вы слышите, молодой человек? Ничего страшного. Только не впадайте в

панику!» А я все еще ходил в институт в той гимнастерке, в какой пришел

из армии. Мой сосед на лекции спросил меня:

— А сколько можно не менять гимнастерку?

— Не знаю.

Он сказал задумчиво:

— Наверное, пока не почернеет...

«Но еще ничего страшного. Как вы питаетесь, молодой человек?

Постарайтесь держать ноги в тепле, и есть надо не менее четырех раз в

день: масло, мясо, фрукты... Вы слышите?»

Я слышал, я просто вспомнил одну смешную историю. Необыкновенно смешную

историю. Какой-то французской королеве объяснили, что у народа нет

хлеба. Она простодушно воскликнула: «Ну что ж, пусть едят пока

пирожное!»

И ничего страшного. Я брел тогда по городу. Я вообще ничего не думал.

Только мне хотелось сделать шаг в сторону, там лихо проносились машины.

И никакой паники. И ничего страшного. «Вы слышите меня, молодой

человек?»

Я сделал этот шаг, но попался внимательный шофер. Он завизжал тормозами

и показал через стекло кулак.

— Кку-да прешься! Колеса и-зпачкаешь, пьяный дур-рак!

— Дурак, — согласился я быстро.

Я свернул в другую сторону, к магазину, и купил бутылку вина. Тогда я

напился, и это меня спасло. В то лето друзья с моей бывшей работы

собрали по полсотни с носа и увезли меня сюда. На озеро Селигер.

...Проплывет, протарахтит моторка, раскалывая целостность озера, и

скроется за поворотом, но только через много минут дойдет сюда волна.

Отражение удильника много раз переломится и станет похожим на пилу. А

камыши за спиной вздохнут: «О-ухх-шша».

И так они будут вздыхать все дальше и дальше от той самой волны, и через

полчаса где-то прошумит только что дошедшее в самом конце плеса. Но

почему я вдруг все вспомнил? Словно волна, поднятая той далекой бурей,

прошумела во мне сейчас и стихла. Селигер тогда помог мне. Я ходил на

лодке, собирал цветы и встречал рассветы. И первая робкая надежда, нет,

скорее, желание быть всегда живым пришло ко мне вместе с сладковатым

запахом увядающей травы, с остывающей к вечеру землей, с шумными

фиолетовыми грозами, что прокатываются белым серебром по воде. И тогда я

понял, что буду жить, что надо жить.

Мне было строго наказано: не загорать. Не купаться. Не простужаться. Это

опасно для жизни.

Мы будем купаться. Купаться утром, в обед и вечером. Нет! Мы еще будем

купаться ночью. Вы не пробовали нырять с высокой вышки в темноте? Когда

отрываешься от опоры и уходишь в ничто, потому что ничего не видишь и

ничего не чувствуешь, кроме долгого, очень долгого падения, чтобы вдруг

врезаться так же непонятно и сильно в горячее нутро озера. Что там еще

запрещено? Ага, мы, конечно, будем загорать и подставлять горлышко

солнцу, чтобы оно приходило ко мне через деревья в зеленом теплом свете,

и жмурить глаза, чтобы разглядеть на собственных ресницах его золотые

зернышки. Нельзя же, опять поверив в свое солнце, уходить от него. И

разумеется, будем спать в палатке на земле, мокнуть на рыбалке, сушиться

у костра и... жить. Мы будем обязательно жить, жить долго, потому что

мне надо еще написать о моем Селигере, о голубом солнце на воде и об

этой вот рыбалке. Мы — слышите меня, молодой человек? — мы проживем сто

с лишним лет — и никакой паники!

Первая рыбалка. Она произошла тут, в маленьком затончике-лягушатнике. Я

на зорьке забросил свою первую в жизни удочку, и задохнулся, и онемел, и

задрожал весь, когда поплавок исчез под водой. Это была маленькая

плотвичка — узкая и серебристая, как лист тростника, но я глядел на нее,

как на чудо, которое сотворил своими руками. Помню, я тогда со страхом и

брезгливостью брал живого червяка и закрывал глаза, когда приходилось

разрывать его пополам. Я его немного боялся и немного презирал. Но

боялся, кажется, больше.

А посмотрел бы кто, как уже через год я старательно копался в земле,

любовно вынося оттуда червя и приговаривая: «Диетический червячок,

особый». Я наслаждался, быть может, я смотрел на них чуть-чуть рыбьими

глазами, до чего же приятными они казались в своей влажноватой красной

кожице с тугими пульсирующими жилами! Черт возьми, если это не черви, то

рыба просто зажралась!

И когда их нанизываешь на крючок, а потом приплевываешь, поднося ко рту,

со стороны может показаться, что ты целуешь своего червя, провожая на

ратный подвиг.

У Вали моей с червяками даже сложились определенные отношения. Она

мучительно, каждый раз вздрагивая от страха, насаживает червя и при этом

уговаривает его:

— Ну не крутись... Не крутись, ведь тебя просят. Мне и так нелегко. Кому

сказали, не дрыгай хвостом, а то макну!

Через минуту оборачиваюсь, вижу: она сердито берет червя в кулак, а

кулак сует в воду.

— За что ты его? — спрашиваю тихо.

— Чтобы не дрыгался, — отвечает она тоже шепотом. Потом вздыхает и

говорит: — Я ведь предупреждала его, что макну.

Но я забыл про поплавок. А он, и только он, для меня сегодня главное.

Нужно проследить тот миг, когда он двинется и тихо-тихо поплывет. Так,

ни отчего. Сам по себе. Да и движение такое, вроде бы его и нет. Но если

ты даже будешь глядеть в другую сторону, ты все равно почувствуешь его и

словно неожиданно замрешь, ожидая главного. И точно, поплавок двинется в

сторону и вдруг начнет медленно тонуть, уходя под воду, как подводная

лодка. И хотя это длится десятую долю секунды, ты увидишь в

подробностях, а потом будешь вспоминать десятки раз, как оно произошло.

Немного наискось поплавок пошел под воду, и еще мелькнул перископом его

острый шпилек. И ничего вокруг нет. Только вздрагивающая капроновая леса

с горячими, красными на заре каплями, которые спадают обратно в воду.

Она уходит отвесно в воду и становится живой оттого, что кто-то есть по

другую ее сторону в темноватой, пасмурной глубине. Сейчас она принесет

тебе тайну. Великолепную, сверкающую, живую и радостную тайну, которая

на весь день, а может, и жизнь сделает тебя счастливым. Это и есть

рыбалка. И кто пережил такое однажды, не может быть, чтобы не захотел

повторить его второй, и пятый, и тысячный раз. И уже навсегда полюбятся

серовато-пасмурные, пахнущие мокрым песком рассветы, и первое солнце,

вносящее ясность в очертания и краски обновленной земли, и утомительная

сладость, с которой бросаешься спать, окунаясь, словно в отражение этого

мира, в цветные редкостные сны.

Мы приезжаем на Селигер обычно в начале июля. Слезаем на какой-нибудь

пристани, раскладываем байдарку и уходим в озеро. Куда-нибудь. Вес нашей

лодочки тридцать пять кило, возможно, столько же весят на ней заплаты.

По инструкции, она собирается как будто бы минут за тридцать без

вспомогательных средств. Мы с моей женой Валей тратим на нее больше

часа, и, разумеется, с инструментом. Потом лодочку несем к воде,

нагружаем всякими вещами, и Валя говорит, зацепляя в ногах рули:

— Беру бразды правления в свои ноги.

Выехали, словно врезались в озеро. Откуда-то донесло запах скошенной

травы и увядающих цветов. Мы бросили грести и замерли вместе с

байдаркой. Вот так всегда, суетимся, торопимся на берегу, а потом уходим

в озеро и посреди воды останавливаемся. Словно привыкаем друг к другу —

мы к Селигеру, а он к нам. И так, не двигаясь, не произнося ни слова, мы

живем десять минут на молчаливой доброй воде. Потом мы с Валей вздыхаем

почти одновременно и трогаем волну веслом.

Уже прошел наш пароходик и скрылся, а после, очень нескоро, крупная

волна принесет на себе его шум и силу. Я как-то научился по волне

угадывать судно. Когда проходит катерок, вода ходит под ним упругая,

крепкостенная, с переливами. Она резко, как грузовик на колдобинах,

тряхнет нас и сразу же кончится, ввинтившись в берег. Если плывет

грузовое судно, то озеро за ним, как я называю, «пузатится». Оно

вспучивается целыми кусками и при этом кажется гладким. В такой момент

ты вдруг сам начинаешь плавное восхождение к небу вместе со своей лодкой

и на какой-то миг становишься выше берега и камышей, потом так же тихо

опадаешь, скользя вниз, и камыши рядом, обнажаясь, скажут «ах!». От

быстрых лодок-моторок озеро становится словно гофрированное железо, и

нашу байдарку мелко знобит. Кажется, тронь такую волну железными веслами

— и раздастся металлический звон, как при ударе железа о железо.

Местные лодки, черные, с высокими бортами, чем-то похожие на утюги,

вообще не оставляют волн. Они и проходят так, будто гладят и утюжат

поверхность озера, и за ними остается вовсе гладкая безволновая дорожка.

На ней плавают оброненные клочки сена, точно как на проезжей дороге, и,

проплывая здесь очень нескоро, ты можешь наблюдать все тот же след и

видеть, как и куда направлялась эта лодка.

А кто не заглядывался на медленные обжитые барки, с мельницами и

домиками? Я всегда с тайной приязнью гляжу на эти странные корабли.

Наверное, так же, как на поезда дальнего следования. Они напоминают мне

тихие деревенские избы, которые каким-то чудом оторвались однажды от

своей деревни, да так и бродят по медленной и скользкой воде, не в силах

найти свою настоящую пристань. И крутятся задумчивые мельницы, сушится

детское белье, сидит женщина, подперев подбородок и раздумывая о чем-то.

И течет жизнь до невозможности чужая, похожая и непохожая на себя и

подчас мне непонятная.

Мы живем на зеленом берегу за мысом Телок. Прямо перед нами обширный, в

голубых искрах Березовский плес, который я люблю и знаю почти на ощупь,

словно собственное одеяло, до самых окраинных щучьих заводей. Позади

нас, сдабривая дневной зной тенью, стоит Картунский бор. Когда-то, в

детстве, мне говорили: если долго не можешь заснуть, представь шумящий

лес. Я и теперь так делаю, и неизменно у меня выходит мой Картунский

бор, с гуляющими в вершинном далеко ветками, с сильными ходящими

стволами, которые гудят и играют, как струны контрабаса.

Сюда мы идем за ягодами. Мы натираемся от комаров густым, довольно едким

диметилом. Не очень приятно, но результат оправдывает себя. Валя даже

спекулирует этим. Она подставляет вроде бы незащищенную руку комару и

дразнит:

— Ну сядь! Ну попробуй, чего же ты, браток, нос воротишь?

А бедный комарик с прозрачными, в черных ободках крыльями крестиком

планирует над рукой и никак не может понять, почему у него слезятся

глаза, едко ударяет в нос и першит в горле. У него начинает болеть

голова, и он улетает домой.

— То-то! — торжествует Валя и натирает ладонями ноги и ботинки. Ведь

комары цапают, только зазевайся, даже в шнурочные дырки.

Недавно мы встретили в лесу древнюю бабку. Она смело проталкивалась

сквозь комариный строй, и мы решили узнать, какими же она пользуется

народными средствами, что не боится комаров. Но бабка ответила вполне

современно:

— Диметил, сыночек. Только диметил. Без него тут все равно что дом без

электричества, сожрет крылатое отродье и костей на память не оставит.

Люблю холодное молоко с земляникой. Нетерпеливо доедаю какой-нибудь суп,

а уже явственно чувствую в горле холодящую, в сладких ароматах ягод

жижицу и невольно кошу глаза на булькающие ягоды и черные семена,

плавающие на поверхности молока. Всегда неплохо к мягкотелой горячей

землянике добавить самую малость упругих синих ягод черники. И все это

подавить деревянной ложкой, так чтобы яркая земляничная кровь вкрапилась

в белый мрамор. Перемешиваясь, гладкое поле молока станет

спокойно-розовым, именно того цвета, каким бывает небо в последние

закатные часы, — густое, неяркое, с одинаково теплой примесью алых

тонов, словно в нем равномерно размешали спелую ягоду солнца.

Я протягиваю по траве ноги, ставлю между колен кружку, чтобы она не

могла опрокинуться, и начинаю есть. Деревянная ложка покрывается, словно

эмалью, бело-розовым густым слоем.

До этого мы с утра облазили весь Картунский бор, собирая ягоду в

котелок. Мы находили ее где-нибудь на влажных травянистых полянах или по

краю ям. Она тихо горела из-под куста, и, чтобы не давить и не портить

ее, мы присаживались и начинали собирать, медленно продвигаясь на

коленках.

Маленькие стебли не держат тяжелой земляники, и та словно опустила

голову в траву, но вся поляна светится от ее горячего света. Легонько

подсовываешь ладонь и принимаешь ягоду, а уронишь вдруг, не пытайся

поднять с травы: испортишь, изомнешь, а все равно не будет уже ягоды.

Такая она цельная да наполненная, взял, так и держишь на ладони. А потом

руки наши еще несколько дней до невозможности пахнут одним ласковым

запахом, лесной этой земляникой. Ягода растет и на тропе рядом с нашей

палаткой. Но мы ее не берем.

— Пусть. Она общая, она для украшения, — говорит Валя.

Однажды мы с Васькой поехали за грибами. С корзинами, каждая ведра на

два, мы сели на вечерний поезд от Люберец и уже ночью слезали на

семьдесят третьем километре. Опрометью, чтобы захватить раньше других

лавку, мы добежали, спотыкаясь в темноте, до избушки вокзальчика и там

пережидали вместе с другими грибниками ночь. Рядом с нами оказался

старик, опоздавший на обратный поезд. Он сидел, обложившись двумя

корзинами грибов, и, то ли жалеючи грибы, что за ночь неминуемо

зачервивеют, то ли себя, то ли вспомнив старуху, ровно через одинаковые

промежутки ахал и бормотал, сморкаясь: «Ах ты, язви его...»

Потом кто-то засорил глаз, и люди жгли лучину и говорили громко: «Ты не

бойсь, ты открой ширше». — «Да он ширше не открывается». — «А ты

напружинься и открой, что он, не собственный, глаз-то...» — «Да,

собственный, оттого и болит, мать его так!» — «Так хочешь гриб искать,

терпи и ширше его...»

Потом в избушке неожиданно просветлело, так что мы смогли видеть друг

друга черными и безликими, и тогда все заспешили в лес.

Мы пошли ходко по мокрым шпалам, поеживаясь и засунув руки в карманы. В

корзинах у нас лежали большой будильник, по которому мы узнавали время,

хлеб с луком, у Васьки еще яйца от собственного хозяйства, а у меня

книга. Я в ту пору всюду таскал за собой книжки, особо я любил

фантастику. Эта книга также была фантастическая, и, как сейчас помню,

называлась она «Серебряный шар». В общем там какие-то люди прилетели на

Луну и на особых аппаратах продвигались к тому месту, где начиналась

неведомая часть планеты, потому что Луна повернута к нам только одной

стороной. Я как раз успел прочитать строки, как «они перешагнули эту

роковую черту видимого и невидимого, и их глазам открылось совершенно

необычное зрелище...».

Что открылось их глазам, я так и не узнал и до сих пор не знаю, потому

что я потерял ее в лесу, свою книжку. Я заметил потерю в тот момент,

когда мы взбирались на железнодорожное полотно, чтобы идти обратно к

станции.

— Эх, теря-растеря, — сказал Васька, усаживаясь па холодный рельс. — Ты

посмотри, может, она под грибами лежит?

— Нет, Васька, нет ее под грибами. Вот как сейчас помню, я грибы

перекладывал и положил ее под кустик, а потом...

До поезда оставалось не больше часа.

— Я без книги не уеду, — сказал я тогда и побрел в лес.

Мы до ночи, до липкой, вроде бы прозрачной темноты, в которой между тем

ничего не видно, искали мою книгу. Мы нагибались к каждому кусту и

ползали по траве. Мы забрели в заросли, прямо-таки в крошечную чащу

пьяники, которой никогда прежде не встречали. Ягоды были синие, с ноготь

мизинца, точно виноград, и чуть отдавали брагой. Потом мы рвали яркую

калину для букета на комод (ах, калина хвалилась: «Я с медом-то хороша!»

А мед говорит: «Я и без тебя не плох»). В сыроватой низине нашли

несколько листьев ландыша с красной, как пуговица, завязью. Ландыши и

завязь мы сорвали и выбросили, но их длинные корни забрали, их можно

было посадить в горшок с землей, поливать теплой водой, и тогда бы вырос

настоящий цветок ландыша прямо в январе.

— Твою книгу мыши съели, жабы облизали и муравьи по буквам унесли, —

бормотал Васька, ползая по траве и раздвигая папоротник.

— Смотри, — сказал он, — змеиная кожа! Мы, не прикасаясь, приятно

холодея от страха и риска, рассматривали серые слитки чешуи, которые

сохраняли форму своей хозяйки. Потом мы потрогали их палкой, и они

рассыпались в прах.

— «Они перешагнули эту роковую черту видимого и невидимого, и их глазам

открылось совершенно...»

— Иди сюда, тут родник! — закричал Васька.

Это была ямка, выложенная по краям тонкими стволиками, чтобы не

обвалилась земля. В темной, но видимой глубине словно бы извергались

крошечные вулканчики, нося над собой серую пыль.

По стенкам, как живые, шевелились белые червеобразные корни от светлых

поднимающихся струй, и пугливый лягушонок сидел, уцепившись за лист и

закрыв от страха глаза.

Смыкаясь головами, мы тихо смотрели в глубь родника, а Васька, который

все любил потрогать, протянул руку и коснулся дна. Взвилась серая легкая

муть, и все скрылось.

— Родничок-мутничок, — сказал Васька, шмыгнув носом.

— Васька, отчего родник? От слова «родной»?

— Не знаю. Родился, может быть. Или оттого, что здесь его родина. Ведь

он из нутра земли идет.

— Так все идет из нутра земли, — сказал я, — и грибы, и ландыши, и

пьяника, от которой у тебя, Васька, черные зубы...

Васька тогда начал пить, и я ткнул его головой в ключ, и он поперхнулся.

Потом я пил, и Васька налил мне воды за шиворот. И мы пошли к станции.

— «Они перешагнули роковую черту видимого и невидимого, и их глазам

открылось совершенно необычное зрелище...» — сказал на память Васька и

посмотрел на меня. — Как ты думаешь, что все-таки им открылось?

— Им открылась страна, которой они никогда прежде не видели... Правда,

Васька?

— Ага, — сказал Васька и оглянулся на лес.

Больше всего — и единственно — Валюха ревнует меня к рыбам. На этот раз

я просидел до сумерек, пока мог разглядеть поплавок на черной

поверхности воды.

А вечер был тих, озеро из синего стало молочно-сизым, лесной берег на

другом конце плеса стерся до того, что стал одного цвета с водой. Берега

на Селигере вообще кажутся замкнутыми, это обман озера. Но с сумерками

наступают знаменитые селигерские миражи. Он словно весь сдвигается,

исчезают знакомые повороты и берега, недалекий камыш вдруг начинает

казаться лесным берегом на другой стороне.

Я, видимо, пересидел слишком. Валя долго сердилась, говорила, чтобы я не

ходил «по столу» (а стол у нее везде), чтобы сам шел и чистил свою рыбу.

Вот так она покричала и ушла чистить рыбу. Я знаю, как она чистит. Она

скоблит ножичком подлещиков и плотву, а мелких окуней, оглянувшись на

меня, она потихоньку спускает в воду.

Самую крупную плотвицу Валя назвала первой моей любовницей. Другую,

менее крупную, второй любовницей. И, бросая их на шипящую сковородку,

сказала так же сердито:

— Первую любовницу ешь сам, второй обломаю косточки я. На! Получай ее,

любимую. Правда, от такой любви она совсем потеряла голову вместе с

плавниками, но их ты найдешь на сковородке...

Недалеко от нас растут две огромнейшие сосны, поставив змеевидные корни

поперек тропинки. На рассвете мы слушаем вороний разговор. Нет, я не

преувеличиваю, я сам всю жизнь считал, что эти черные пугала могут

только истошно и хрипло кричать. Но вот раненько утром Валя будит меня и

шепчет на ухо:

— Проснись... Ну проснись же, они разговаривают.

— Кто? Разговаривает? — спрашиваю я и вмиг засыпаю.

— Ну, вороны. Проснись, ты только послушай, о чем они говорят.

Я открыл глаза. В палатке было светло, крыша светилась теплым желтым

светом, кое-где алели кровавые пятна. Это мы давили вечером комаров.

Прямо над нами раздались вороньи голоса, чуть гортанные, нерезкие и,

пожалуй, выразительные.

— Ка-а ку-а, урр, — проговорила Ворониха. У нее был несколько тоньше и

приятнее голос. Мол, как, проснулся? Пора!

— Крри-прри! — буркнул он, и я понял, что ответил: «Не приставай, дай

поспать».

— Рр-а-ку-а-арр, — как-то ласково увещевала она, выделяя каждое слово:

«Не ругайся зря, такое доброе утро!»

Потом Ворониха помолчала и более строго, не повышая голоса, добавила: «Рра-прра!»

И для меня ясно прозвучало: «Работать пора!» Так они разговаривали, и я

почему-то подумал, что семьи в общем-то все похожи друг на друга, как и

жены. Я зевнул и закрыл глаза, но моя большая Ворониха тут же пощекотала

меня и спросила:

— Ты дров с вечера принес?

— Рра-прра, — ответил я по-вороньи и стал отстегивать выход. Я

усмехнулся, представляя, как мы ловко обхитрили ворон и выведали их

тайну. Что они скажут, когда поймут, что выдали себя с головой. Я с

треском отломил огромный сухой сук от их сосны.

— Кар-кар, — закричали они резко и противно. Я усмехнулся. Могут

притворяться сколько угодно, нам уже все известно. Я с хрустом,

опрокинув котелок, притянул ветку к костру и пошел умываться на озеро.

Бывает ли, что можно вспомнить то, что никогда в жизни не вспоминалось?

Я стоял у воды и глядел на свое отражение. А оно колыхалось, стреляло в

глаза солнечным зайчиком и вдруг напомнило мне обо мне самом. Я увидел

не очень много: лесную в лужах и грязи дорогу, себя на телеге, а рядом

мой велосипед. Его тонкие стальные рога вывернуты наружу и висят над

обочиной, на одном роге нет резиновой ручки.

— Ручку! — ору я. — Ручку потеряли!

Это я помнил, кажется, и раньше. Мне пять лет, я живу в Люберцах, и

шумное Рязанское шоссе, попросту Рязанка, гремит около нас, обдавая всех

густой бензиновой гарью. Зато за нашим домом растет картошка, на которой

летом масса бело-розовых цветов, а к осени завязываются круглые зеленые

помидорчики. Я уже почему-то знаю, что их есть нельзя (наверное, сам

попробовал), но вот картошки я нарыл однажды целую корзинку, памятуя,

что мать ходит покупать ее на рынок. Но мать почему-то не обрадовалась,

а пугливо засуетилась, выглянула на улицу и велела тут же отнести на

огород и бросить там, где взял. Так я столкнулся с частной

собственностью.

Об этом мама весело рассказывала моей бабушке, когда та приехала из

деревни. Бабушка была круглая. Она достала из черного широкого узла

валенки и кинула их мне под ноги.

— Ну-кося, примеривай, посмотрим, как дед навалял! Я надел валенки и не

смог стоять на выпуклых, очень толстых, необмятых подошвах.

— Ни-че-го, — плавно сказала бабушка, — до лета утопчешь, мяконько

будет. — Тут бабушка посмотрела на отца и еще сказала: — Серег, ты бы

хоть надумал летом приехать, а? Воздух у нас сладкий, Дусе для легких

очень пользительный, и мальчику хорошо будет.

Теперь я понимаю, что еду в деревню под Смоленск, на родину моего отца.

Сколько я ни вспоминаю, у меня не возникает никаких очертаний Смоленска

и даже поезда, в котором я, наверное, ехал первый раз в жизни. Но вот

приезд на станцию я как будто бы помню. Это мне представляется в сером

полумраке, то ли на рассвете, то ли в конце дня. Маленький домик станции

и справа площадь, изъезженная лошадьми. Там стоит несколько запряженных

телег. С одной живо соскакивает торопливый странный человек в сапогах и

с кнутом в руке, он громко целует отца, а я сижу на вещах. Человек

нагибается ко мне и лезет мокрой густой щетиной в лицо, что-то бормоча,

а я чувствую тяжелый крутой запах табака.

Еще я знаю, что у моего деда тяжелые темные руки. Это я уже не помню, а

откуда-то знаю. Больше деда в моей памяти нет. Я живу в избе, помню свою

бабку, опять круглую, в широкой темной юбке, несущую из погреба молоко в

кринке и масло. На кринке выступает пот, а масло отчего-то белое в форме

лепешки, и поэтому мне смешно его есть.

И дальше потихоньку начинают появляться в памяти, как на непроявленной

пленке, хранящейся с тех времен, какие-то очень странные очертания,

вещи, краски, звуки, даже целые картины. Но нигде на той пленке я не

нахожу деда. Он словно за давностью стерся с тонкой эмульсии памяти, и,

видимо, навсегда.

Меня сразу же поражает печка. Она словно возникает из детских сказок, и

оттого, проходя мимо, я настороженно, со страхом и любопытством

заглядываю в темное нутро. Оттого, может быть, при воспоминания о

бабушкиной печке меня смущают странные картины, которые вряд ли могли

быть. Теплая белая печь медленно вздыхает, открывает рот и говорит: «А-ах!»

А бабушка машет на нее руками и шепчет:

— Да будет тебе, спи давай... Не-чего...

Еще я вспоминаю березовые веники, которые обнаружил на чердаке. Их была

целая сотня, и я бродил среди их увядающей пущи, трогал мягкие, почти

ставшие тряпичными листья и все недоумевал, кому потребовалось сразу

столько веников одновременно. А потом я впервые мылся в черной бане и

замирал, испуганно глядя, как в печке до белых искр калят железку, а

потом несут ее в лютом красном свете и синем дыму и швыряют в большую

деревянную кадку, тут же отскакивая от нее. И тогда все шипело, гудело и

гухало, кадка грохотала, вздрагивая от внутренних выстрелов, и извергала

в потолок горячие струи пара, которые скоро доходили и до моего угла.

— Не бойся, иди сюда, — говорил отец, встряхивая зачем-то березовый

веник и быстро окуная его в кипяток. При этом он приговаривал: — Ах да

хлест, бьет до слез! Ай да хлест... — Сверху его голос звучал глухо,

словно с другого этажа.

А он протягивал мне горячий, тяжелый веник и коротко говорил: «Хлещи!» —

и подставлял спину. Я тогда легонько стукал по беззащитной отцовской

спине, и мне самому становилось больно.

— Сильнее! — закричал он на меня. И я ударил вторично, жалея его и

жмурясь от страха.

— Да сильнее же, говорят! — гаркнул он, и я неожиданно, задохнувшись

так, что из глаз брызнули слезы, наотмашь ударил отца, оставляя на коже

красные полосы. И вдруг услышал низкий и хриплый смех, в котором звучали

и хрюкающее удовольствие, и ласковость, и теплая умеренная приятность.

— Ох-хо-хо... — вещал животом, спиной, лопатками и чем-то глубинным,

удовлетворенным до изнеможения мой отец и, уже не в силах от горячего

разлома костей и ноющих конечностей приподняться, только показывал

пальцами, чтобы я бил, скорее бил еще и еще, сильней и сильней...

Вот тогда я открыл для себя березовый веник, его дурманящую теплоту и

бесконечные листья, прилипавшие к лавке, к тазу с водой и моему телу.

Вот ведь откуда оно: «Прилип как банный лист...» А потом в городской

бане мне показалось пусто и неприятно мыться без листьев и горячего

запаха березы, который не спутаешь ни с чем и никогда.

С отцом моим у меня связаны две картинки. Первая — лес.

Он влажен от росы, и мои сандалеты давно промокли. Я бреду, стараясь

попадать в отцовский след, и вдруг раздается выстрел. Я подпрыгиваю от

радости и бегу через мокрые кусты. В траве лежит маленький комочек из

перьев и крови. Отец поднимает его двумя пальцами, как грязную тряпку, и

смущенно улыбается. А у меня вдруг слезы брызжут из глаз, и я кричу,

отворачиваясь:

— Не надо птичку! Не надо птичку!

Еще я помню речку, медленную, полевую, среди травы и зеленых кустов.

Отец сбросил брюки, залез в воду, которая ему по грудь, и кричит:

«Лови!» Он что-то швыряет на берег, и среди горячей цветной травы я

нахожу блестящую живую рыбку с прилипшими к бокам семенами.

— Лови! — кричит отец, а я, раскатываясь от смеха, ищу рыбок, разгребая

зелень и подбирая, словно серебряные тяжелые гривны, чтобы тут же

нанизать их через жабры на тонкий прутик с сучком внизу.

— Лови! — кричит отец, и от этой игры мне невозможно весело. Я хохочу на

весь берег и, смеясь, падаю лицом в мягкую щекочущую траву.

И еще одно, необычно яркое воспоминание. Я лежу на деревянных,

застеленных овчиной и простынями нарах, отгороженных от остальной избы

белым пологом. Рядом должна быть моя мама, но она, видимо, уже встала. Я

знаю, что мама больна, она часто кашляет, сплевывая в темную стеклянную

банку, а потом я закидываю эти банки в высокую крапиву за огородом.

Я сползаю на спине со скрипучих нар, отдергиваю полог и бегу по

деревянному теплому полу к окну. В избе никого нет, и отчего-то

непривычно ярко, даже празднично. Я коленками влезаю на оскобленную до

белизны скамейку и смотрю в окно.

Блестящий, совершенно белый, в ярких солнцах мир ослепляет меня. Нет, я

не напутал, я твердо уверен и совершенно отчетливо помню, что на небе

было много солнц. Даже сейчас, вспоминая белую яркость, входящую в

квадратное окно сквозь яркие ветки и белое небо, мне хочется

зажмуриться. Может, это и есть то, самое первое открытие земной красоты,

которое навсегда остается в нас.

Если от мыса Телок долго идти по проселку в глубь леса, то обязательно

выйдешь на просеку и остановишься пораженный. Твоим глазам предстанет

что-то необычное и яркое в дальнем конце ее. И, только догадываясь, еще

не поверив до конца и не понимая, ты осторожно пойдешь по травянистой

тропе и очутишься на поляне, в центре которой стоит железный солдат с

автоматом, склонившись над братской могилой.

После кипучего, устремленного к солнцу Картунского бора, после сладкой

земляники и мягких светлых трав — после всего мирного, шелестящего и

живущего — это настолько неожиданно, что замираешь на месте, забыв о

ягодах, которые крепко сжимаешь в руке.

Война! Вот она! Неожиданная, заставшая тебя врасплох, когда ты меньше

всего ожидал. Как всякая война.

Заборчик, свежие полевые цветы положены у железных ног солдата.

И вдруг чувствуешь, как тебя с силой ударяет в грудь. Боже мой! И тут

она, и сюда проникла! А сколько же таких безымянных уголков по всей моей

земле! Мне порой кажется, что вся она, земля, планета наша, стала на

полметра выше от этих бесконечных братских могил.

Кто они? Мальчики лет по двадцати? Они, может, и в походы не успели ни

разу сходить и Селигер в первый раз увидели не синий, в белых лебединых

облаках, а красный, да черный, да никакой потом...

Парень один на турбазе говорил:

— Знаешь, у меня отец погиб где-то здесь... Где? Не знаю. Понимаешь, я

нашел старое извещение, что пал смертью героя в районе озера Серого, на

Ленинградском фронте. Я тогда малый был, не понимал ничего, а теперь вот

новая справка: оказалось, что нет такого озера — Серого, а есть Селигер.

Вот я и приехал, не искать, конечно, а посмотреть. Понимаешь?

И больше он ничего не сказал.

«Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины в

Великой Отечественной войне 1941—1945».

И все. Ни фамилий. Ни имен. И стоит солдат и железно молчит об этих

людях. Безымянных, полегших здесь. И думает. Долго. Вечность. Знает он

тех, кто добирается сюда в лесную чащу и кладет сорванные по дороге

цветы. Но об этом он тоже молчит. Да что там, наши же люди. Те же

безымянные. От безымянных — безымянным. В безымянном лесу.

Много раз я бродил по лесу, то ли продираясь через колючий ельник, то ли

собирая в ладонь пресноватую, красного густого мяса малину, и неожиданно

сталкивался с этой войной. Однажды мы нашли каску. В другой раз пуговицу

со звездой. А один раз, отдыхая после долгого кружения по сырым буеракам

с шапкой, полной лисичек, я неожиданно обнаружил, что сижу на краю

окопа. Он был вырыт буквой «Г», и на дне его росли мелкие кустики

малины. Оглядевшись, я увидел вокруг еще такие же окопы. А потом и

огромную воронку с крупными, чуть ли не выше щиколотки зарослями

костяники, чьи ягоды были похожи на разбрызганную кровь.

И опять словно меня неожиданно ударили, и показалось совсем явственно,

что пахнет порохом и где-то стреляют и кричат. Впрочем, может, так оно и

было: по соседству остановились туристы и жгли костер.

В пятьдесят четвертом году мы сидели у костра близ турбазы и

разговаривали. Я и мои друзья, человек семь. Мы болтали, немного лениво,

развалясь и подставив ноги огню. А кто-то сказал:

— Видели мы сегодня, как на барже гробики везли. Штук сто, да такие

маленькие, ну, словом, детские совсем.

— Может, эпидемия? — спросили его.

Антон, наш капитан, сказал, пошевелив веткой в костре:

— Не эпидемия это. Кости наших солдат собирают из разных мест

захоронения и в общий могильник перевозят.

Ночь стала глуше, и мы молчали. Мы молчали долго и трудно, глядя в

костер. А потом ахнула в невидимой воде большая рыба, и все вздрогнули,

зашевелились.

В тот вечер мы пели тихие солдатские песни про землянки да темные

военные ночи, и странно волновали эти песни, сбитые из хриплых мужских

голосов.

У всех у нас было что-то солдатское в крови, в такое уж жили время.

Однажды мы лежали на траве, голые до пояса, и Витька сказал, тронув

продолговатый рубец на плече:

— Это мне в Венгрии.

— Ты... Был тогда там?

— Ага, — сказал Витька и лег на спину. Он глядел прямо на солнце, не

сощуривая глаз, и ничего больше не говорил. — Просто выстрелили и попали

в плечо.

— А ты стрелял?

Я приподнялся, встал на четвереньки, разглядывая Витьку, словно никогда

его не видел.

— Да.

— А в того, который в тебя?

— Нет, — сказал Витька, — я его не видел.

Я лег и никак не мог успокоиться, я вдруг понял, что сегодня тоже

стреляют. И где-то, может быть, сию минуту из дула уходит пуля,

разыскивая нас...

Несколько лет назад я проходил службу в саперных войсках. Мы вскакивали

по тревоге, сыпались с верхних ярусов наших коек, попадая на спины и

головы своих товарищей, и торопились одеться в короткий, отсчитанный нам

срок. Обычно такой мерой была зажженная спичка в руке комвзвода. Когда

тонкое пламьице умирало у него в руках, мы уже стояли в строю, поправляя

ремни и убирая торчащие из сапог углы портянок. Портянки мы сушили своим

телом, расстилая их под простыней на ночь.

Однажды на ученьях я условно подорвался на мине. Я тогда не числился

хорошим солдатом и больше думал о стихах, чем о войне.

Стихи я сочинял по ночам. Стараясь не забыть найденный образ, бежал в

туалет, единственное место, где горела лампочка, и там писал на каменной

стене. Ночной дневальный, мимо которого я проносился, мог подумать, что

у меня расстройство желудка.

Тогда на ученьях я разминировал противотанковую мину, и она взорвалась

(как будто бы взорвалась) в моих руках. Капитан наш выругался сгоряча и,

отталкивая меня, сказал:

— Вы убиты и отстаньте, пожалуйста! Отдыхайте до конца боя...

В ту минуту я подумал, что лучше бы не воскресать и после боя: я знал,

что меня строго накажут. Слово «убит» меня не особенно расстроило, и я

присоединился к другим «убитым», что сидели за бугорком и травили

анекдоты. Но вскоре наших отличников взяли в Белоруссию, где они

разминировали оставшиеся с войны мины. И беленький мой сосед, тонкий

восторженный солдат Мухин, не вернулся обратно в казарму.

Потом мне потихоньку разъяснили, что он подорвался и был убит. Я бродил

тогда по казарме и не понимал команды старших. Меня отправили в

санчасть. Но какой градусник мог показать, как плавились, перекипали,

твердели и снова плавились шаткие мысли, чтобы принять прочную форму

решения? Все было по-настоящему. И где-то лежал под свежим бугорком я, а

где-то улыбчивый солдатик Мухин, и война расправлялась безжалостно с

теми, кто не хотел принять ее.

В Новых Ельцах году в пятьдесят пятом, в один из июльских дней, мы

встречали маму известной партизанки, героини Лизы Чайкиной.

На пароходной пристани и дальше, вдоль дороги, почти до самой турбазы

стояли люди. За спиной кто-то рассказывал:

— Наши ребята ходили на Верхне-Волжские озера, заехали в деревню Руна, а

Ксения Прокофьевна лежала больная. Несколько дней ухаживали, послали за

катером и вот решили сюда привезти, чтобы отдохнула...

Подошел катер, кругом заволновались, какие-то девушки побежали

навстречу, и ничего не стало видно. Крепкие парни, черные от солнца и

пыли, расчищали дорогу и просили:

— Товарищи, разрешите! Товарищи...

Маленькая женщина в темном платке и темной одежде, строго и грустно

глядя перед собой, пошла между людей по дороге. А люди кричали ей добрые

слова, люди протягивали руки, люди улыбались ей. Она была матерью,

вырастившей верную дочь своей Родины. Как тысячи других русских матерей,

отдала она лучшее, что у нее было.

Мы вспомнили про цветы, которые собрали для нее, и первые — мы стояли

совсем рядом — бросили их под ноги этой женщине. Она шагнула на них и

пошла, медленно и твердо ступая грубыми сапогами. И люди бросали и

бросали ей под ноги веселые полевые цветы.

Как легок и широк был этот день! От солнца блестели листья, пахли

успокаивающей прохладой и тенью высокие травы. Чистый, извечный,

дурманил и кружил голову небосвод, и я думал: как красива земля наша, и

люди, и жизнь... И жить, как жить хочется!

Неподалеку от деревни Залучье есть тоненькая, как ниточка, протока в

Собенские озера. Туда и поплывем мы, но прежде надо сходить на могилу

генерала да в сельпо за продуктами. В этом магазинчике торгует тетя

Шура, стройная крестьянка средних лет, которую я давно знаю. Она помнит

в лицо почти всех, приезжавших когда-либо на Селигер, и неизменно

встречает улыбкой:

— Ага, непутевые, снова к нам?

— К вам. Здравствуйте, тетя Шура.

— Это что же, опять группой аль с женой?

— С женой в этом году.

— Так-то. Скоро небось и потомков возить станешь, а?

— Стану.

— Значит, привязал к себе наш Селигерыч, — говорит тетя Щура. — Я сама

столько лет не нагляжусь...

У тети Шуры есть сахар. И масло сливочное появилось. Заглядывая каждый

свой приезд в ее магазинчик, выходящий дверями прямо к пристани, мне

особенно приятно замечать такие перемены.

Было время, когда по этим же полкам хоть шаром покати, кроме водки, еще

разве соли со спичками, ничего не купишь. Колхозы тут были бедные, земля

скудная, и как-то холодело и начинало болеть сердце от заброшенности и

странной пустоты деревень. Да и сейчас, надо честно сказать, в деревнях

видны больше пожилые женщины да старики, а молодежь уезжает работать в

Калинин или Ленинград и прочно там обосновывается.

Мы лезем в гору, минуя тропинку. Гора же эта насыпана нашими предками,

которые стерегли здесь путь из Новгорода на юг России. Тут, на самой

вершине крутого Березовского холма, стоит сероватый обелиск со звездой.

«Генерал-майор Шевчук Иван Павлович (1892—1942)». На твердый камень

положены незабудки с лепестками крошечными, не больше мышиного глаза.

Мы тоже кладем наш голубой букетик.

Тут уже плохо все помнят. Туристам объясняют так: он командовал в этих

местах, был ранен, попросил схоронить на высоте, на городище.

Учитель же Виноградов Николай Федорович слышал от брата, а тот, в свою

очередь, от бойцов, будто убили Шевчука не здесь, а у деревни Межняк,

отсюда двадцать два километра. За несколько часов до этого ехал он со

своим штабом на двух машинах, и по дороге заблудились. Забрались на

Березовское городище, места тут красивые, и генерал шутя сказал: «Если

бы пришлось умереть, хотел бы лежать на этом кургане... Под елкой!

Красивее места не видывал!»

В тот же день его убили. Адъютанты вспомнили слова генерала. Они

перевезли его сюда и похоронили под елкой. На самой вершине городища.

Я оглянулся. На десятки километров лежало передо мной озеро. Синеватые

гряды лесов, белый разлив плесов. «Голубая Русь» — как ее называли наши

деды. История же звала это — «Великий Серегерский путь». Он проходил

сперва по Волге, по Селижаровке до погоста Березовец на городище, как

это место зовется в старых книгах. Отсюда, с высоты, видна заросшая

кустами да осокой пойма, на которой совершался небольшой волок, версты

две, к реке Щеберихе. Потом по реке Поле, куда впадала Щебериха, можно

было плыть до озера Ильмень.

Послы из Новгорода во Владимир просить сыновей Всеволода на княженье

идут «Серегерским путем». Тут же пытались пробиться к Великому Новгороду

татарские войска, ведомые ханом Батыем. Селигерский путь служил для

укрепления и поднимавшейся Руси. Может быть, поэтому возникает мысль о

соединении каналом озера через реку Полу с Ильменем. Об этом пишут Н.

Озерецковский и многие другие историки. Я хотел бы привести слова

молодого новгородского губернатора Сиверса, проехавшего озером. Он писал

императрице: «Я должен сознаться, что во многих моих путешествиях не

видел я более прекрасного места. Если бы удалось посредством реки Полы

соединить Селигер с Ильменем, то Осташков по своему положению сделался

бы второй Венецией».

Я спускаюсь, чтобы взглянуть на Березовское городище со стороны. На

самой вершине огромные с черной постаревшей корой березы. Что они

видели? Им лет по двести, не меньше. Но и они не знают того времени,

когда наши предки насыпали тут свою крепость, оберегая волок от врагов.

Предки таскали землю из оврага в корзинах или грубых мешках, делали

крепко, с отвесной стеной на озеро, откуда могли прийти враги. Но где же

сам волок? Маленький ручеек пробивается меж кочек, теряясь в болоте. Я

разулся и от воды прошагал в глубину материка, утопая в холодной

травянистой жижице. Я, наверное, смотрел все время под ноги, словно мог

отыскать следы катков, на которых передвигались в «низовские» земли

древние струги. Но время есть время. Оно невозвратимо, оно уничтожает

следы человека на земле, а на воде и в воздухе их вообще не остается.

Есть только одна сила, способная все снова вернуть, четко, живо, хотя и

немного фантастично. Это наше воображение. И, уходя по вздрагивающим

кочкам, по мелкой чухающей воде, я словно погружался в прошлое.

Вдруг потускнели, стерлись и поросли лесом чернокрышие на зеленых

склонах дома, и все вдруг густо и сине зашумело. Диковатая, сумрачная

земля, населенная лесовиками да водолеями, обступила меня, а вода чудно

поднялась до пояса, замочив длинную домотканую рубаху, что оказалась

вдруг на мне.

— И-ехх! — кричит человек, идущий впереди. Он неуловимо похож на нашего

ротного командира, только чертами чуточку погрубей. Но мне вовсе не до

того, чтобы его разглядывать, я престо на выдохе вместе с другими,

такими же, как я, хрипло отзовусь ему «и-ехх» и, натуживаясь до боли в

паху, толкну высокий борт лодки.

— И-ехх! — высоко и сильно, не давая нам вздохнуть, кричит он, и я

толкаю и толкаю, прижимаясь плечом, грудью к скользкому дереву.

— И-ехх! — И лодка, покачнувшись, двигается, погромыхивая на катке и

слегка потрескивая. Где-то близко, почти рядом со мной, на уровне моих

глаз растет красивый цветок. Но глаза запорошило волосами, а на горячие

виски и губы наплыл пот. И, задыхаясь от непрерывных усилий, я все буду

видеть этот цветок, а на короткой передышке я сорву его и стану глядеть

в самое нутро, желтую нежную его сердцевину. И вдруг вспомню оставленное

родное гнездо в далекой земле, молодую жену, чье горячее молчаливое

объятие до сих пор снится мне по ночам. Мне тогда вручили легкий лук,

оставленный дедом, и показали рукой на голубую воду. И я впервые ушел за

другими, отводя глаза от кричавших на берегу женщин и глотая горькую

отчего-то слюну...

|